波除稲荷神社

境内には、いろんな塚が並んでいて、はじから「玉子塚」「すし塚」「海老塚」「鮟鱇(あんこう)塚」「活魚塚」「蛤石」、反対側に「魚がし碑」…さすが、築地!

その合間に、末社(天照大神、大国主命、少彦名命、天日鷲命)とおきつねさま、そして十二支灯籠。

なんとも賑やかで、おもちゃ箱みたいに楽しい空間!

活気ある町には、活気ある神社が似合う…てな感じ。(2013.11撮影)

------------------------------------

築地川公園近所に午前中からちょいとした用事があって…

ランチは場外で炙り海鮮丼だ!と築地にちょっと寄り道。

今日は平日で、しかも休市日だから、

さほど混んでないかと思ったら…相変わらずの大賑わい。

さらに、こちら波除稲荷神社もめっきり大賑わい。

天気もいぃしね。

でも、市場が引っ越しちゃったら、この賑わいは無くなっちゃうのかも?って思ったら、なんか切なくなってくるよ…(2018.3撮影)

「波除稲荷神社の創建は万治年間(1658〜1661)と伝えられています。築地一帯の埋め立てが進められた万治年間、波浪により工事が難航を極めた際、海中に漂う稲荷明神の像を祀ったところ波浪が治まり、埋立て工事が無事完了したと言われています。「波除」という尊称はこの故事に由来するもので、江戸時代以来、航海安全や災難除け・厄除けなどの神として人々に篤く信仰されてきました。

波除稲荷神社の祭りは、江戸時代から獅子祭りとして知られ、祭りの際には数多くの獅子頭が町をねり歩きました。獅子頭の多くは震災・戦災などで失われましたが、現存する嘉永元年(1848)製作の獅子頭一対(中央区民文化財)は社宝として本殿に安置されています。なお、現在でも毎年6月の「つきじ獅子祭」では、「厄除け天井大獅子」や「弁財天お歯黒獅子」が巡行されることがあり、獅子祭りの伝統を伝えています。

また、本殿前にある天水鉢二基(中央区民文化財)は、尾張藩船からの積荷の陸揚げに従事した小揚げたちが天保9年(1838)に奉納したものです。江戸時代、現在の築地市場の南半分には尾張徳川家の蔵屋敷があり、米穀や尾張の特産品などが運び込まれていました。船の無事を祈って奉納したこの天水鉢は、波除稲荷神社への信仰を伝える貴重な文化財です。

平成22年3月 中央区教育委員会」鳥居外解説板より

「江戸時代の初め、築地一帯は一面の海でした。 江戸開府(1603)時の慶長江戸絵図には、今の日比谷のお堀の辺りまで沙入を描き、八重洲の海岸に船の役所が見えます。開府前より始まった江戸城西丸の増築に掘られた、お堀の揚げ土を以って日比谷入江から埋め始められた、江戸東南海面埋立は、その後全国の諸候七十家に千石に一人の人夫を出させ、後にはその埋立の役員の名をとり、尾張町、加賀町等と名附けられました。

明暦の大火の後に4代将軍家綱公が手がけた最後の埋立の工事の困難を極めたのが、この築地海面でした。堤防を築いても築いても激波にさらわれてしまうのです。

或夜の事、海面を光りを放って漂うものがあり、人々は不思議に思って船を出してみると、それは立派な稲荷大神の御神体でした。皆は畏れて、早速現在の地に社殿を造りお祀りして、皆で盛大なお祭をしました。するとそれからというものは、波風がピタリとおさまり、工事はやすやすと進み埋立も終了致しました。萬治2年(1659)の事です。

人々は、その御神徳のあらたかさに驚き、稲荷大神に『波除』の尊称を奉り、雲を従える<龍>、風を従える<虎>、一声で万物を威伏させる<獅子>の巨大な頭が数体奉納され、これを担いで回ったのが祭礼『つきじ獅子祭』の始まりです。

《神社千貫宮神輿》

現存する江戸神輿の最高峰で飾神輿として二度と出来ない重要文化財級の最高傑作。 昭和3年神田宮惣 作 台座幅四尺一寸五分の千貫神輿は平成2年5月に御鎮座330年記念事業で全面修繕が成りました。

《獅子頭一対》(中央区民文化財)

木造、全型地塗り。嘉永元年(1848)3月、南本郷町の島屋藤次郎が発起人となって製作されました。

不思議とその後の天災や戦災にも修理中であったり助けだされたりと無事で、昭和2年に世話人より、もと南小田原町一丁目の獅子の付属品であった眼球と獅子毛と共に神社に奉納されました。

《摂社 弁財天社》

江戸時代の御本社の御創建に時を同じくお祀りされた縁の有る事から摂社として大切にお祀りされています。また水にご縁の有る御祭神に因み手水の施設を組み込んだ造りになっております。

中に納められております「お歯黒獅子」は江戸時代に東都名物で在りました雌の大獅子を祭礼で担ぐ様に高さ一尺の台座を含め高さ2.2m 両耳幅2.5m 総重量700kg 総漆塗り一木造で、木彫・加賀獅子頭の名工の流れをくむ現代屈指の彫刻師・知田清雲氏とそれを支えた熟達の加賀の職人達の技により、紅色の肌地にお歯黒を施し金箔押しの巻き毛で腰高の姿に平成14年再興され、この雌を表す頭の宝珠の中に弁財天・市杵島姫命の御神像が収められております。 学芸の才能と豊かな財をなす福徳の神「市杵島姫命 いちきしまひめのみこと」をお祀り、この御祭神を俗に弁財天と称することから弁財天社と呼ばれます。

《御社殿》

衣食住 殖産工業 商業の守り神 である「倉稲魂命 うがのみたまのみこと」をお祀りし、波除様と尊称されます。

現在の社殿は昭和12年に出来たもので、御祭神の繋がりが有る伊勢の神宮(外宮)と同じ唯一神明造で造られており、国産の檜が使用され、戦前では東日本で最後に御造営された神社の御社殿です。

《獅子殿》

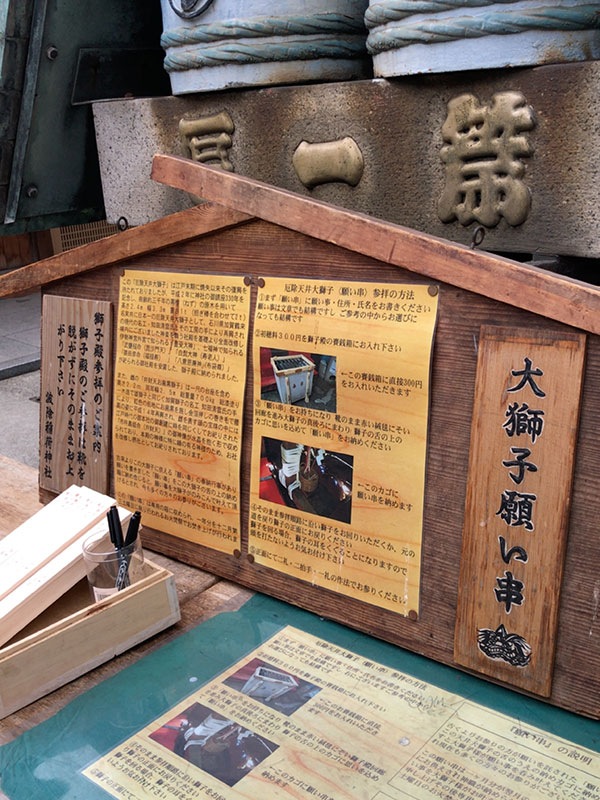

江戸時代、厄除・災難除の象徴として多くの参詣者を集め又当神社祭礼「つきじ獅子祭」の名称の元をもなした「厄除天井大獅子」は江戸末期に消失以来その復興を待たれておりましたが、平成2年に神社の御鎮座330年を記念し、樹齢約三千年の黒檜(ねず)の原木を用いて 高さ2.4m 幅3.3m 重さ1t 往時に勝るとも劣らぬ 名実共に日本一の厄除天井大獅子として、加賀鶴来 の現代の名工・知田清雲氏とその工房の手により再興され、神楽殿を基礎より全面改築された獅子殿に納められました。」

…参拝の栞より

コメントを残す