【番外編】法華経寺

そういえば、ずっと存在は知っていたものの、訪れたことがなかった…法華経寺。

平日なこともあり、参道閉まってる店が多いのだけど、それでもこの感じ…ちょっとした旅気分。

一見、商店街のゲートかと思っちゃうような場所にたってる黒門…これが、法華経寺の総門にあたるらしく、市の文化財指定を受けてるそうな。

大きな日蓮さんの像にご挨拶をし、仁王門をくぐると、ぐっと参道っぽい雰囲気…左右に分けれた小路だったり階段だったり、どれも“お寺”の入口。

そして、満開の梅…今年(2017)は、なんかやけに梅に縁がある。

梅の花の合間から、小鳥がちらちらみえる…やはり、梅といえば鶯かな?

木も花も鳥も…見分けられるくらい詳しくなれたらもっと楽しいのに…と時々思うのだけど…

200mほど歩いて、やっと“法華経寺”の境内。おぉ〜広々ぉ〜

ちょっと色あせた手描きっぽい境内地図で全容を確認…

西の龍王池の方から時計回り…だな。500mほど東にある“奥之院”へも訪れたいし…

まずは、『妙見堂』。妙見といえば…妙見神社、千葉神社でお祀りされてる妙見さん…北極星・北斗七星を神格化した菩薩さまだったかと…11月の酉の日に、酉の市が開かれるらしぃ。

そして、『龍王池&八大龍王堂』。八大龍王とは、仏教を守護する天龍八部衆の一つの龍族で、難蛇(なんだ)龍王・跋難蛇(ばつなんだ)龍王・沙竭羅(しゃから)龍王・和修吉(わしゅきつ)龍王・徳叉迦(とくしゃか)龍王・阿那婆達多(あなばだった)龍王・摩那斯(まなし)龍王・憂鉢羅(うはつら)龍王…とのこと。

この“龍王池”の蓮は、大賀蓮(遺跡発掘で発見された弥生時代以前の種で、現代に蘇った蓮。“大賀”は、発掘し発芽を成功させた植物学者さんのお名前)らしぃ。

以前訪れた千葉公園にも、大賀蓮の池があったのだけど、まだ咲いた花の実物を見たことがないのが残念。

今年の夏こそは………

ちょっと戻って、左手の小上がったところにあるのは、『刹堂』。村のお寺という感じの風情で、小坊主さんでも出てきそうなかわいらしいお堂。十羅刹女・鬼子母尊神・大黒様が安置されていて、罪障消滅の霊場。十羅刹女は、仏教の天部における10人の女性の鬼神で、鬼子母神と共に法華経の諸天善神とのこと。 “らせつにょ”ってどこかで聞いたことあると思ったら…芭蕉扇!!西遊記っ

そのお隣が、重文指定の『法華堂』。重厚で迫力あるお姿。

その向かいに、同じく重文指定の『四足門』。でかい!という感じではないのだけど、屋根の重厚さや柱の力強さ、彫刻や梁のカーブの美しさ…なんかに、うっとり出来る門。

さらにお隣…『宇賀徳正神堂』。“宇賀”の響きから“宇迦之御魂神”を連想。宇賀神さまは、そうであるようなそうでないような…という感じらしい?財福の神さまで、白蛇神とも龍神とも、また弁財天ともいわれている神様らしい。

ここからちょいと裏手を覗くと…おっ、朱い鳥居!

って、その手前のおうちのようなお堂は『清正公大神祇堂』。その名の通り、戦国武将・加藤清正公が神様で、除災開運・合格・必勝等諸願成就が叶うとか…というわけで、またの名を『諸願成就祈願堂』。

そして鳥居の先には『太田稲荷大明神』。法華経の信仰者を守護する明神様だそうな。

先の道へ戻って…さらに奥へ進むと…

先程までの和風なお寺と違ってインドっぽい雰囲気の『聖教殿』。宝物庫とのこと。内部がどうなっているのか、まったく想像がつかない感じなのだけど、11月の“お風入り”のときに寺宝の一部が公開されたりするらしいから、その時、ちらりと見れるかな?

道を戻って、祖師堂から伸びる回廊の下を抜けられるようになっていて…抜けてから気がつく…この道は聖教殿参道で、くぐった回廊部分は“門”らしい。頭上に、何やら大きな太鼓が見える。

そのまま道なりに進むと、境内のほぼ中央と思われる分岐を左に見ると…やっと『本院』だぁ〜

どぉ〜んと開かれた扉の先…五重塔の模型や柱時計、大熊手なんかが飾ってある温泉ホテルの大ロビーのような広間になっていて、右手にはお守りなどの授与所。そして正面の廊下をずずずずぅっと進むと、こじんまりとした『鬼子母神堂』。

訪れたときは、目下ご祈祷の真っ最中!という感じで長居は申し訳ない雰囲気。さらりとお参りだけ済ませ、早々に撤退。

そのまま、南側の境内出入り口から外…《奥之院》へ向かう…

奥之院からの戻ってきて、(途中、“法宣院”に寄り道…)

境内南方の一角…まだまだ“見どころ”続く…

出る時は気が付かなかったのだけど、駐車場脇に車祈祷所。その先、ちょっと小高くなったところに、鐘楼が見えたのだけど、残念ながら階段“通行止め”。

逆の方…『方丈門』の横の支えを付けた大きな木に目を奪われる…だいぶ傾いて幹の中をくり抜いたみたいな姿なのに、枝をのばし、葉を茂られてる…こぉいう木の姿に、とても弱いのだ。とかいいつつ、一向に木の見分けがつけられないのだけど…この木、何の木?…気になる木………

で、本当なら、その次には大仏さまに感動…の予定だったのだけど…残念無念、工事中。こぉいう自体、珍しくないんだよな…そんなめぐり合わせ?間が悪い?

いや?これはきっと、“またおいで”ってことなんだよ…と、無理やり、納得。

で次。おぉ〜っこれは文句なく感嘆。って、ずぅっといやでも(いやじゃないけど)目に飛び込み続けていた………『五重塔』。こぉいう背の高い建造物に激しく心惹かれるのはなんでだろ?…高所恐怖症のくせに…下から眺めるだけだからいぃのかなぁ???

そして最後に、『大祖師堂』。大とつくだけあって、ほんとに大きい。さすがの迫力。

裏手の法華堂の方から眺めたときの大屋根の曲線なんて、身悶えするほど美しい。

大祖師堂前の蓋のされた井戸にゾクリ…名前は素敵なのに…『星の井』。蓋のせいだな…なんか怖く感じるのは………

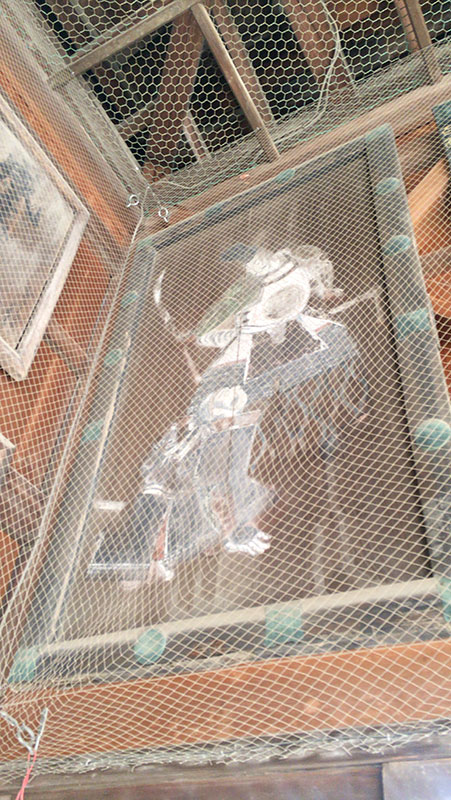

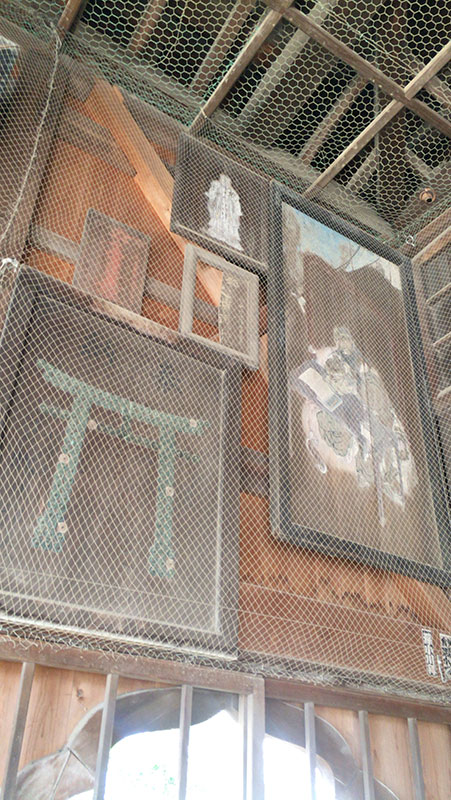

あっ 最後じゃなかった!天井高く、一見がらんとしてるようで、壁に大きな奉納絵馬が掲げられてる『絵馬堂』。高い場所に掛けられているので、見えにくいのだけど、武者や坊様、鳥居など…絵馬、風合いが好き。

あぁ…満喫。さすがにちと疲れたかも…心地よいけだるさ…参道でなんか買い食いしながら帰ろうかな…(2017.3撮影)

--------------------------

蓮に会いに行こう!!…というわけで、再訪。ちょっと出遅れぎみのような気もしつつ…

って、咲いてた!でかい!綺麗!花びら落ちるとシャワーっぽい!!鉄の手すりが熱い!!

暑すぎてかなりへろへろになりつつ、でも来てよかったぁ〜(2017.7撮影)

日蓮宗大本山 法華経寺

「正中山法華経寺は、祖師日蓮の足跡がみとめられる日蓮宗の霊跡寺院・大本山です。

中世、この地は八幡荘谷中鄕と呼ばれ、下総国守護千葉氏の被官である富木常忍と太田乗明が館を構えていました。彼らは曽谷鄕の曽谷氏とともに、日蓮に帰依してその有力な檀越となりました。時に鎌倉時代の中期、建長年間(1249〜55)頃のことです。

彼らの館には持仏堂が建立され、のちにそれが寺院となったのが法華経寺の濫觴です。若宮の富木氏の館は法華寺、中山の太田氏の館は本妙寺となり、当初は両寺が並びたって一寺を構成していました。この両寺が合体して法華経寺を名乗るのは、戦国時代の天文14年(1545)以後のことです。

富木常忍は出家して日常と名乗り、法華経寺の初代貫主となり、二代目は太田乗明の子日高が継ぎました。そして千葉胤貞の猶子である日祐が第三代貫主となった鎌倉末期から南北朝期ごろ、法華経寺は隆盛の時代を迎えます。千葉胤貞は当時、守護ではありませんでしたが、千葉氏の有力な一派として威をはり、下総・肥前などの土地を寄進して、日祐の後押しをしています。日祐は胤貞の亡父宗胤の遺骨を安置し、名実ともに法華経寺を胤貞流千葉氏の氏寺とし、その後の法華経寺の基礎をつくりました。その後、室町時代をへて江戸時代に至ると、ひろく庶民にまで信仰される寺院となります。

法華経寺には、祖師日蓮の書いた『立正安国論』『観心本尊抄』の国宝や重要文化財をはじめとして多数の聖教(仏典)類が保管されています。これは千葉氏のもとで文筆官僚の任にあたっていた日常が熱心に整理保存に意をそそいで以来、寺内の宝蔵や坊で厳重に保管されてきた結果です。現在は境内の奥の堅牢な聖教殿で保管されており、その伝統はいまも確かに受け継がれています。

また、日蓮自筆の聖教の裏からは、鎌倉時代の古文書が発見されました。これを紙背文書と言います。これは富木常忍が提供した千葉氏関係の事務書類を、裏返して著作の料紙として日蓮が使用した結果、偶然のこされたもので、歴史に残りにくい人身売買や借金の実態など、当時の東国社会の生々しい現実を知る貴重な資料となっています。

寺内にはその他、重要文化財の法華堂・祖師堂をはじめとする堂舎、絵画や古記録・古文書などの数々の文化財があります。また周辺には日蓮が鎌倉にむけて船出したという二子浦(現船橋市二子周辺)の伝説など、日蓮にまつわる伝説も豊富に残されています。

これらにより大本山としてはもちろん、さながら文化財の宝庫として、法華経寺の名は全国に知られています。

平成10年12月 市川市教育委員会」解説板より

《法華経寺四足門》(重要文化財:大正5年5月24日指定)

「建築年代 室町時代後期

構造形式 四脚門、切妻造、こけら葺

四足門はもと鎌倉の愛染堂にあったものをこの地に移したと伝えられています。法華経寺では、はじめ本院の玄関門としていましたが、明治になって法華堂前の現在の場所に移されました。建築年代は形式より室町時代後期と思われます。

この門はほぼ純粋な禅宗様の様式で造られ、本柱を棟近くまで延ばし、この前後に控柱を立てて、これらを海老虹梁という湾曲した腰の強い梁で繋ぐ珍しい構造です。柱の断面はやや楕円形でこれも他に例のないものです。

さらに彫刻類の装飾が多いことも特徴のひとつで、それぞれ室町時代後期に多くみられる文様や形をよく現しています。これらの装飾は全て正面を意識して造られていることから、もとは側面の両側に塀を付属させた入口門であったと考えられます。また建具は和様の板唐戸を用いて様式的な変化を持たせています。柱、虹梁(梁の一種)など主要な部材には欅、その他の部分には檜・杉・桜などを用いています。

昭和十年に解体修理が行われ、大部分の部材が新しいものと取り替えられましたが、使用可能なものは文化財の保存の意味から再用しています。

平成11年3月 市川市教育委員会」解説板より

《法華経寺法華堂》(重要文化財:大正5年5月24日)

「建築年代 室町時代後期

構造形式 桁行五間、梁間四間、一重、入母屋造、銅板葺 附棟札 五枚

法華堂は法華経寺の本堂で、釈迦・多宝両尊像を本尊としています。

堂の創建は文永年間(13世紀後半)に富木常忍が若宮の館に建立し、後にこの中山に移されたと伝えられ、銭四貫文で建てられたことから四貫堂とも呼ばれています。現在の法華堂は様式から室町時代後期に再建されたものと思われます。もとは祖師堂と同じ地盤に建っていましたが、江戸時代中期に行われた祖師堂の建替えに伴ってこの場所に移されました。

建物は桁行五間、梁間四間の小規模な五間堂で、屋根の銅板葺は江戸時代後期の改造によるもので建立当初は茅葺でした。内部は正面一間の柱間を大きくとった吹き放しの外陣と一室の内陣からできています。柱や須弥壇(仏像を安置する壇)の配置などからは、内陣の奥行きを大きく取ろうとした工夫が見られます。なお、外陣正面にある『妙法花経寺』の扁額(市指定文化財)は本阿弥光悦によって書かれたものです。

法華堂は禅宗様を基調としながら和様を巧みに取り入れた形式で、日蓮宗仏堂としては最古に属する重要な遺構です。

平成11年3月 市川市教育委員会」解説板より

《─諸願成就祈願堂─清正公(大神祇)堂》

「当堂御奉安の清正公大神祇は俗に『清正公さま』と呼んで親しまれ、その昔より除災開運・合格・必勝等諸願成就の強い功力のある非常にあらたかな神祇として知られ広く世衆の信仰をあつめて来ました

素直な心で深く信仰し祈願する事によって願いが成就し、災難を除き運が開かれて、必ず幸福が得られると言われております」解説板より

《聖教殿》

「一、この建造物は『聖教殿』と申します。

中山法華経寺には、日蓮大聖人の御直筆、国宝、観心本尊抄、立世安国論を始め重要文化財六十四点、その他が格護されてありますが、その完全な保存をはかるために建てられたものであります。盗難、火災、虫害、湿気の害等を長きに亘って受けないよう、近代科学の教えるところをとり入れた保存方法が講じられています。

一、この宝殿が建設されたのは、昭和六年でありました。計画の発議は、そのほゞ七年前、当時の法華会理事長東京帝国大学教授 法学博士 山田三良氏を中心に法華経寺、日蓮宗宗務院、其の他多方面の協力によって実行された事業であります。建物の設計者は、東京帝国大学教授 工学博士 伊東忠太氏でありました。

一、宝殿の建設と同時に『聖教護持財団』という財団が組織され、今日も引続き御真蹟の保存護持に当って居ります。御真蹟は毎年11月初旬に展覧されます。

法華経寺

説明板 寄贈者 平成11年度 大荒行堂

全堂代表 久代潮豊」解説板より

《法華経寺五重塔》(重要文化財:大正5年5月24日指定)

「建築年代 江戸時代 元和8年(1622)

構造形式 三間五重塔婆 瓦棒銅板葺

この五重塔は本阿弥光室が両親の菩提を弔うために、加賀藩主前田利光公の援助を受けて建立したものです。塔の総高は98尺(約30m)で近世の五重塔としては標準的な規模となり、東京都大田区池上にある本門寺の五重塔(重要文化財)や台東区上野の寛永寺五重塔(重要文化財)とほぼゞですが、他のものと比較すると軒の出が少ないので細長い感じを受けます。

建築様式は和様を主体として建てられていますが、最上重のみは禅宗様になっています。これは明治45年に半解体修理が施された際に変更されたものとみられます。また、初重の正面は両開きの桟唐戸、両脇には窓枠に等間隔に格子をはめ込んだ連子窓を取り付けた伝統的な形式を守っています。

塔の内部には中心に心柱、その外側には四天柱と呼ばれる四本の柱を立て、禅宗様須弥壇(仏像を安置する壇)を置き、木造釈迦如来・多宝如来坐像(県指定文化財)をまつっています。四天柱をはじめとして内部は極彩色や朱漆で塗られ荘厳にされています。

昭和五十五年に修理が行われて外部に弁柄塗りが施されてました。

平成11年3月 市川市教育委員会」解説板より

《法華経寺祖師堂》(重要文化財:昭和60年5月18日指定)

「構造形式 桁行七間、梁間七間、一重、比翼入母屋造、正面向拝三間、背面向拝一間、こけら葺 附棟札 十一枚

祖師堂は宗祖日蓮聖人をお祀りするお堂で、最初は鎌倉時代の正中2年(1325)に上棟した小規模な五間堂でした。その後、焼失などのため数回の再建があり、現在の祖師堂は江戸時代中期の延宝6年(1678)に上棟されたものです。

建物は大規模な七間堂で、屋根を2つ並べたような比翼入母屋造の形式を持つのが特徴です。このお堂の他に比翼入母屋造の屋根を持つのは全国でも岡山県にある吉備津神社本殿(国宝)だけです。堂内は、正面の吹き放し外陣、内部の広い内陣、それに両脇の脇陣と背面の後陣に区切られています。内外陣境の上部には揚格子、下方には結界と呼ばれる取り外し可能な仕切りを入れ、また内脇陣境にも同様な結界がありますが、大きな行事の際には、これらを開け放って堂内を広く使うことができるように工夫されています。

これらは日蓮宗の仏堂によく見られる特有の形式です。内陣は本来板敷きですが、現在は畳を敷詰めてあります。天井は格縁天井といい、碁盤目状の縁の部分は黒漆塗りで、天井板には桔梗紋が描かれているほか、内陣周りの上部は極彩色塗りで荘厳にされています。

祖師堂は関東地方では数少ない大型日蓮宗仏堂の典型で、その規模や形式は当時の庶民信仰の動向を知る上での一指標として位置付けられるとともに、建立年代が明確な建造物としても重要です。

昭和62年から始まった解体修理は10年の歳月を費やして平成9年に完了し、建立当初の姿に復原されました。

平成11年3月 市川市教育院会」解説板より

【勧進趣意書】(※銅像=大仏)

「この銅像 釈迦如来座像はお釈迦さまが悟りを開かれた姿の座像です。

丈六像と云われて来ましたが、像高は356糎(センチ)、膝張279、五糎の法量をもつ大佛像で参拝の人を優しく包み込むお釈迦さまの貴高さを表しておられます。京都洛中本山法寺第廿八世から亨保2年(1717)8月當山第五十九世貫首の法燈を継承された玄理院日禪聖人は熱烈な布教活動を行い浄財を集め神田鍋町に住む御鋳物師 太田駿河守 藤原正義に依頼して亨保4年9月にこの大佛が完成いたしました。併しながら290年という永い歳月風雨に曝され材質が変化し欅等の樹木の根で台座が歪み蓮座も浮き上がりコンクリートで埋めているいう現状です。大学教授や消防署の調査で耐震工事を含め大修理を行わざるを得ないと云う結論に達し

壱口 一、金 壱万円也以上

の浄財勧進を初願して檀信徒の皆様方に浄財協力をお願い申し上げる次第であります。

尚、浄財は本院寺務所並びに祖師堂受付にて申し受けております。

顕彰方法は別途協議中です。

維持 平成20年4月8日 大本山 法華経寺」

コメントを残す