金王八幡宮

背の高い樹々はあおあおとして気持ちよく、一重と八重が混在して咲くという社殿脇の“金王桜”は、時期早く、蕾の気配もまだない状態で、ちと残念ではあったけど、枝振りが素敵。

社務所の隣には宝物殿。外からガラス越しにも見られるけど、中にも入れる。

こじんまりとしているのだけど、“都内に現存する最古の神輿”を間近に見られ、区指定有形民族文化財な絵馬たち(算額、鬼退治)、かつては掲げられていたであろう社額や獅子頭、鉄砲なども展示されていて、かなり興味深く楽しぃ。

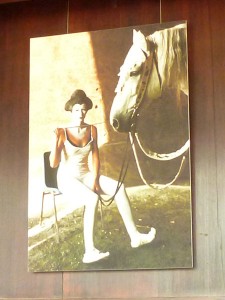

その向かいには、修繕工事を終えて間もない能舞台があり、奥に何やら人の気配?!…と思ったら、アントワーヌ・プーペル写真展「HORSE/馬」の写真だった。

能舞台の隣に玉造稲荷神社、その隣に御嶽神社、神門を挟んでその奥にちょいひっそりと金王丸御影堂…それぞれに神狐や狛犬が置かれ…

とにかく…見所多くて、大満喫。(2014.3撮影)

「当八幡宮は、第73代堀河天皇の寛治6年正月15日(1092)鎮座。

桓武天皇の曾孫である高望王の後裔で秩父別当平武基は源頼信による平忠常の乱平定において功を立て、軍用八旒の旗のうち日月ニ旒をもって秩父妙見山に納め八幡宮と崇め奉った。武基の子武綱は、嫡子重家と共に後三年の役(1087)の源義家の軍に三百余騎を従え一番で参向し、仙北金沢の柵を攻略した。その大功により名を河崎土佐守基家と賜り武蔵谷盛庄を賜った。義家は、この勝利は基家の信奉する八幡神の加護なりと、基家が拝持する妙見山の月旗を乞い求め、この地に八幡宮を勧請した。

重家の代となり禁裏の賊を退治したことにより堀河天皇より渋谷の姓を賜り、当八幡宮を中心に館を構え居城とした。渋谷氏は代々当八幡宮を氏族の鎮守と崇めた。これが渋谷の発祥ともいわれ、現在も境内に渋谷城砦の石が保存されている。

当八幡宮は、『八幡宮』又は『渋谷八幡宮』と称していたが、金王丸の名声にちなみ、後に『金王八幡宮』と称されるようになった。

渋谷氏が武蔵谷盛庄七郷(渋谷、代々木、赤坂、飯倉、麻布、一ツ木、今井等)を領したので、当八幡宮は鎌倉街道(現 八幡通り)大山道(現 青山通り、道玄坂)を中心とする青山・渋谷の総鎮守として現在も数多の崇敬をあつめている。

[金王丸]

渋谷金王丸常光は、渋谷平三重家の子で、永治元年8月15日(1141)生。

重家には子がなく夫婦で当八幡宮に祈願を続けると、金剛夜叉明王が妻の胎内に宿る霊夢をみて立派な男子を授かった。そこで、その子に明王の上下二文字を戴き『金王丸』と名付けた。金王丸17歳の時、源義朝に従い保元の乱(1156)で大功を立て、その名を轟かせた。続く平治の乱(1159)で義朝は敗れ、東国に下る途中尾張国野間の長田忠致の謀叛により敢え無い最期を遂げた。金王丸は京へ上り、常磐御前にこの暴挙を報じたのち渋谷で剃髪し、土佐坊昌俊と称して義朝の霊を弔った。(平治物語には、金王丸は出家し諸国を行脚して義朝の霊を弔った、とある。)

頼朝は、金王丸のいる当八幡宮に参籠し平家追討の祈願をし挙兵した。

壇ノ浦の戦いののち頼朝は義経に謀叛の疑いをかけ、これを討つように昌俊に命じた。昌俊は断ることもできず、文治元年(1185)10月23日夜、百騎ばかりを率いて義経の館に討ち入り勇将らしい立派な最期を遂げた。

金王丸は、平治物語、近松戯曲、また土佐坊昌俊としては源平盛衰記、吾妻鏡、平家物語などにみえ、その武勇のほどが偲ばれる。

[金王桜](渋谷区指定天然記念物)

金王桜は、長州緋桜という種類で、雄しべが花弁化し、一枝に一重と八重が入り混じって咲く珍しい桜。

当八幡宮の『社傳記』によれば、文治5年7月7日(1189)源頼朝が藤原泰衡退治の凱陣の折り、渋谷高重の館に立ち寄り当八幡宮に太刀を奉納された。その際金王丸御影堂に親しく参られ、父義朝に仕えた金王丸の誠忠を偲び、その名を後世に残すべしと厳命、鎌倉亀ケ谷の館にあった憂忘桜をこの地に移植させ『金王桜』と名付けられたとされる。

また、江戸時代盛んに作られた地誌にも紹介され、江戸三名桜の一つと数えられた。金王桜は、現在に至るまで実生により育て植え継がれている。

傍らには松尾芭蕉の句碑も弟子たちにより建立されている。

“しばらくは 花のうえなる月夜かな”

[御社殿](渋谷区指定有形文化財)

現在の御社殿は、徳川二代将軍秀忠の世 慶長17年(1612)に青山忠俊と春日局によって造営された。

竹千代(後 家光)9歳、弟国松(後 忠長)7歳の頃、三代将軍は国松であろうとの風説が行われた。竹千代の乳母春日局と守役青山伯耆守忠俊はこれを憂い、伯耆守は氏神として信仰していた当八幡宮に熱心に祈願をこめ、春日局もまた護摩料金八十両を奉納している。

その後、家光の具足始めの儀が行われることとなり、これ神明の加護と伯耆守は数多の材木を、春日局は金百両を寄進し社殿を造営した。

この社殿は、権現造りで江戸初期の様式を現在にとどめ、都内でも貴重な建築の一つに数えられる。近世の神社建築としてはあっさりした姿で、豪華ではあるが極めて優しげな彫刻が各所に施されている。特に拝殿正面左右の窓のような狭間には獏と虎が彫られ、このような装飾はたいへん珍しい。獏は世の安寧、虎は正しいまつりごとへの祈りの心が込められている。

[神門(通称 赤門)](渋谷区指定有形文化財)

神門の建立年代は明らかではないが、資料として『地子古跡寺社帳』の明和6年(1769)と、門の額裏面の享和元年(1801)の刻銘がある。

明和6年の資料には、『(前略)当社八幡宮門無之不用心ニ付、冠木門内法八尺、扉両開、左右壱間宛塀、屋根瓦葺、塀左右三間四尺宛之矢来(後略)』と記され、この時新設したことが窺えるが、現在の門と一部相違がみられる。

享和元年は、丹波篠山藩青山忠裕より金150両の寄進があり建物の修理を広範囲でおこなっており、門の様式から見てもこれより時代を下ることはないと思われる。

額裏面刻銘『渋谷東福寺四十一世 者法印義龍代 享和元年辛酉八月吉日 西條家士 成嶋伴蔵藤原和保 敬白』」“金王八幡宮参拝の栞”より

《社殿及び門 附 渡り廊下》(区指定有形文化財:昭和51年3月26日指定、附 渡り廊下:平成22年10月7日追加指定)

「社記によると、この八幡は渋谷氏の祖、河崎基家が寛治6年(1092)に創建したといわれます。

現在の社殿は、徳川家光が三代将軍に決定したとき、守役の青山忠俊が家見るの乳母春日局とともに、慶長17年(1612)に造営を開始したものです。その後たびたび修理されましたが、江戸初期の建築様式をとどめている貴重な建物です。

門は、明和6年(1769)と享和元年(1801)に造られたとする二説があり、江戸中期の建立にはちがいありませんが、その後何度かの修理を経て今日に及んでいます。

このあたり一帯の高台には、渋谷氏の居館があったと伝わり、東に鎌倉道、西に渋谷川が流れ、北東には低い谷地形(黒鍬谷)があって、城館を囲んでいるうえ、かつては数カ所に湧泉があるという好条件を備えていました。

しかし、その城館は大永4年(1524)、北条氏と上杉氏の合戦のとき、北条氏の一軍に焼き払われてしまったということです。

平成22年には、社殿に附属してその価値をいっそう高める建造物として、渡り廊下が附として追加されました。 渋谷区教育委員会」境内解説板より

《算額(嘉永3年奉納、安政6年奉納、元治元年奉納)》区指定有形民族文化財(平成5年2月5日指定)

「古代中国から日本に伝えられ、独自の発達をとげた和算の絵馬です。

算額は、自ら作った問題を絵馬に記し、それを見た者が解答を試みる方式のもので、神社や寺院に奉納されました。添えられた図の多くは着色されており、装飾的な傾向から目立ちやすく、学業成就の祈願のほかに難問を提起して名を広めようとする意図もあったと考えられます。

この三点は、武家地域と商業地域の接点であった宮益町付近の在住者により奉納されたことが注目されます。そのうちの安政6年(1859)の一点は、西条藩の武士により奉納されました。また、元治元年奉納の算額は、扇面の形をしたたいへん珍しいものです。 渋谷区教育委員会」境内解説板より

《絵馬「大江山鬼退治之図」その一、そのニ》区指定有形民族文化財(平成5年2月5日指定)

「二面とも青山百人組から延宝3年(1675)、金王八幡宮に奉納されたもので、室町時代に流布した『御伽草紙』に収められている『大江山の酒呑童子』に基づく絵馬です。

この鬼退治物語を描いた絵馬は、各地の社寺に奉納されていますが、『討ち入り場面』(その一)と『鬼退治場面』(そのニ)の二枚の絵に表現したものは作例としても珍しく、また、細密な筆致と豊かな色彩から見て絵画としても優品です。

大きさは二面とも縦78.5×横105センチメートルです。 渋谷区教育委員会」境内解説板より

《金王桜》区指定天然記念物(昭和57年2月18日指定)

「長州緋桜という種類の桜といわれ、花弁は5〜7枚ですが、雄しべが花弁化したものも交じっていて、一枝に一重と八重の花が入り混じって咲く大変珍しい桜です。また、一名を憂忘桜とも呼称されていたようです。

この桜については、さまざまな伝承がありますが『金王神社社記』によれば、源頼朝の父義朝に仕えた渋谷金王丸の忠節をしのび、頼朝が金王丸の名を後世に残そうとして、鎌倉亀ケ谷の館から金王丸ゆかりのこの地の移植したものとされています。

また、江戸時代に盛んに作られた地誌にも紹介され、郊外三名木のひとつとして有名であったことから、代々実生により植え継がれてきた系統の確かな桜と考えられます。 渋谷区教育委員会」境内解説板より

《渋谷城 砦の石》

「このあたり一帯の高台は、平安時代末期から渋谷氏一族の居館跡で、東に鎌倉道(現 八幡道)、西に渋谷川が流れ、北東には低い谷地形(黒鍬谷)があって、館を囲んでいるうえ、かつては数カ所に湧水があるという好条件を備えていました。しかし、その館いわゆる渋谷城は大永4年(1524)、北条氏と上杉氏の合戦のとき、渋谷氏が高輪原で北条氏と交戦中、北条の一軍により襲われ焼き払われてしまいました。」境内手書き案内板より

《宝物館:神輿》

「鎌倉時代の制作で作名は不明である。都内に現存する最古の神輿と言われ、江戸時代初期に当時金王八幡神社氏子であった、青山百人組の人達が、鎌倉八幡宮の大祭に参詣の折、八幡宮の神輿を担ぎ出し、そのまま持ってきてしまったものと伝えられ、当時の鎌倉七神輿の一つと言われている。

台座 四尺 高さ 八尺 重量 百貫」宝物館内案内板より

《宝物館:大江山鬼退治之図》

「二面とも青山百人組から延宝3年(1675)に奉納されたもので、室町時代に流布した『御伽草子』に収められている『大江山の酒呑童子』に基づく絵馬です。

この鬼退治物語を描いた絵馬は、各地の社寺に奉納されていますが、『討ち入り場面』と『鬼退治場面』の二枚の絵に表現されたものは作例としては珍しく、また、細密な筆致と豊な色彩から見て絵画としても優品です。

大きさ 縦78.5×横105センチメートル 二面とも同」宝物館内案内板より

祭神:宇賀御魂命

祭神:宇賀御魂命祭礼:2月初午

創建:元禄16年(1703)8月

「宇賀御魂命は、農耕をはじめ諸産業に御神徳があり、屋敷神としても多く祀られております。

御本社は京都伏見稲荷大社で、伊勢神宮内宮に祀られる天照皇大神のお食事を司る神として外宮に祀られた豊受大神と同神であるといわれております。稲荷神社は全国に約三万社余あるといわれ最も身近な神社の一つです。

玉造稲荷神社が創建された江戸中期、さらに明治の頃まではこの渋谷も農家が多く稲作がおこなわれ、茶畑も広がっておりました。また、大山道(国道246)宮益坂には町屋が並び商業が盛んでした。これらさまざまな人々の崇敬を集め、その御神光は現在に至るまで変わることなく輝き渡っております。」境内由緒書きより

祭神:櫛眞知命、少名毘古那命、大己貴命、日本武尊

祭神:櫛眞知命、少名毘古那命、大己貴命、日本武尊祭礼:11月一ノ酉

「御嶽神社は、『開運』『商売繁昌』の神として、特に客商売を営む人々の信仰を広くあつめており、本社は武州御嶽山にあります。

大鳥大神と称える日本武尊は、古来より武道守護の神として武士の信仰をあつめておりました。

ここに祀られたのも、この地が武門の誉れ高き渋谷氏の居城であったからと考えられます。

また、社前の狛犬一対と西参道の鳥居は、かつて実践女子学園の校内にあった『香雪神社』のものを移設したものです。」境内由緒書きより

祭神:渋谷金王丸常光

祭神:渋谷金王丸常光祭礼:3月最終土曜日(&金王桜まつり)

「金王丸は、渋谷重家夫妻が当八幡に授児祈願を続ける中、八幡神の霊夢(啓示)により永治元年(1141)8月15日に誕生しました。金王丸17歳の時、源義朝に従い保元の乱に出陣。平治の乱ののち出家し、土佐坊昌俊と称し義朝の御霊を弔いました。

また、頼朝とも親交が深く鎌倉幕府開幕にも尽力。義経追討の命を受け、文治元年(1185)10月23日夜、心ならずも義経の館に討ち入り、勇ましい最期を遂げました。

頼朝は、金王丸の忠節を偲び、鎌倉の館よりこの地に桜木を移植し『金王桜』と名付けました。この御影堂には、保元の乱出陣の折、自分の姿を彫刻し母に残した木像が納められ、更に金王丸が所持した『毒蛇長太刀』も社宝として保存されております。」境内由緒書きより

コメントを残す