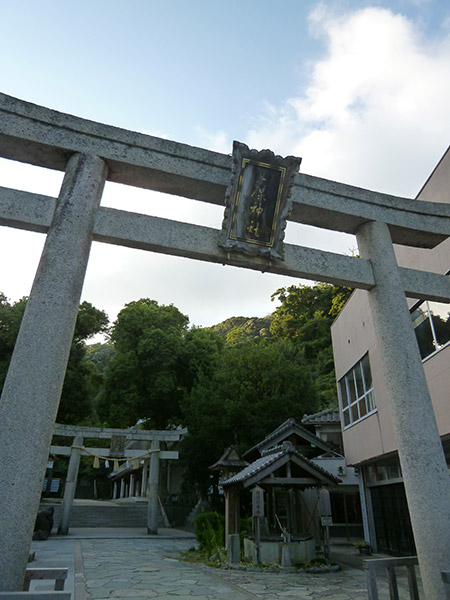

美保神社

のどかな漁師町の中央に鎮座。威厳ある佇まい。

神門に太い注連縄。拝殿は広く、中ではちょうどご祈祷の最中…巫女さんが舞ってる。

美保造の二つの本殿屋根のシルエットにうっとり…

本殿裏手の山へ入っていける道らしきものに激しく心惹かれる…いつかまた訪れたときにはお邪魔してみたいものだわ。

初めての“松江・出雲”旅で、最初に訪れた神社。いきなり圧倒される…(2013.10撮影)

→“徒然”

神門に太い注連縄。拝殿は広く、中ではちょうどご祈祷の最中…巫女さんが舞ってる。

美保造の二つの本殿屋根のシルエットにうっとり…

本殿裏手の山へ入っていける道らしきものに激しく心惹かれる…いつかまた訪れたときにはお邪魔してみたいものだわ。

初めての“松江・出雲”旅で、最初に訪れた神社。いきなり圧倒される…(2013.10撮影)

→“徒然”

《御祭神》

三穂津姫命(高天原の高皇産霊神の御姫神、大國主神の御后神)、事代主神(須佐之男命の御子孫、大國主神の第一の御子神)

《祭礼》

4月7日:青柴垣神事(あおふしがき(12月3日:諸手船神事)

【由緒】

「大国主大神の、御后神である三穂津姫命と御子神である事代主命の二柱を祀る。事代主命は、えびす様として親しまれ、当社は全国3385社の事代主神系えびす社の総本宮である。大黒様の出雲大社と当社を同時にお参りするのを「えびす・だいこく両参り」と言い、御利益が倍増するとされる。

重要文化財 美保神社 本殿

重要有形民族文化財 美保神社奉納鳴物(ほうのうなりもの)」由緒書きより

《本殿》美保造:大社造の本殿を左右二棟並立させ、 その間を装束の間でつなぎ、 木階を覆う向拝を 片流れに二棟通しでつけたもの

《えびす様の総本宮 福種銭》

「この福種銭(ふくたねせん)は、御祭神である稲穂をお持ちになった「種の神」三穂津姫命(みほつひめのみこと)と鯛を手にするえびす様として知られる「福の神」事代主神の御神徳を頂いた一粒万倍「福の種」です。

この十円新貨をご自分の貨幣と共に使用し世の中にその種を蒔きひびの生活や学業仕事にお励みください。すると廻り廻って大きな実りとして自分へと還り、家庭は円満に商売は繁昌すると篤く信仰されています。おかげ(御利益)を受けられましたら、この包みと共にお札をお納めになり、また新たな福種銭をお受けください。」福種銭の包み紙より

合祀:神屋楯比賣命、沼河比賣命、媛蹈鞴五十鈴媛命、五十鈴依媛命、稻背脛

摂末社:

若宮社、合祀今宮社、合祀被社、宮御前社、合祀宮荒神社、合祀船霊社、合祀稲荷社、恵美須社

御霊石(御穂須々美命)

境外摂末社:沖之御前、地之御前、客人社、合祀幸魂社、天王社、地主社、久具谷社、客社、合祀切木社

美保関町美保関608 » Google MAP

《周辺のオススメスポット》

【地之御前 沖之御前 遥拝所】

「島根半島の最東端に位置するこの岬は、古くから『美保之碕』と呼ばれています。

「島根半島の最東端に位置するこの岬は、古くから『美保之碕』と呼ばれています。出雲国風土記の国引きの伝説では、この『美保之碕』は北陸地方から、日御碕は朝鮮半島から引いてきたものと伝えられています。

この鳥居の中央約4キロ先の海上に浮かぶ島を『沖之御前』、

眼下に横たわる島を『地之御前』といい、

共に事代主神(美保神社の御祭神、俗にえびす様)の魚釣りの島として伝えられているところから、現在も美保神社の境内となっており、毎年五月五日には美保神社で事代主神とその御后の御神霊をこの島から迎える神迎神事が続けられています。

夏期には、沖之御前の海上に雄大な日の出を拝むことができます。

沖之御前は日によってその島影が様々に変化し、漁師はその島影により海上の天候を知って出漁を決したといわれます。又、この島の海底には常に神楽の音の様な響があり神異奇瑞の島として今に伝えられています。

この遥拝所は、美保神社の古文書に記載のあった古事に基づき、昭和48年12月設置したものです。」“美保之碕の由来”看板より

【弁天波止場の常夜燈】

「弁天波止場の常夜燈は、灯台の役割を果たす燈籠として、天保13年(1842)に建てられました。その後明治3年(1870)に再建されましたが、風化により老朽化したため、平成23年度に来待石で再建しました。海運で栄えた美保関のシンボルです。」案内板より

「弁天波止場の常夜燈は、灯台の役割を果たす燈籠として、天保13年(1842)に建てられました。その後明治3年(1870)に再建されましたが、風化により老朽化したため、平成23年度に来待石で再建しました。海運で栄えた美保関のシンボルです。」案内板より赤い浮島橋を渡った先には、筑紫神社(市杵島姫命、田心姫命、端津姫命)・和田津見神社(大綿津見神、豊玉彦命、豊玉姫命)。

【美保関灯台】

山陰最古の灯台。

山陰最古の灯台。「島根半島の東端に位置するこの地は、その昔、航海の安全を祈願してたくさんの地蔵さんが祭られていたことから、地蔵崎と呼ばれております。

この灯台は、山陰地方では最古の石造りで、1898年(明治31年)に地蔵崎灯台として建設されました。当時の光源は、石油で1等レンズ(内径1.8メートル、高さ2.6メートル)が使用され、光度は67,500カンデラでありました。その後、大正11年には光源が電化され、また、1935年(昭和10年)には地蔵崎の名称が全国的に多いことから、現在の『美保関灯台』と改称されました。1954年、1993年とその時代の最新鋭のと灯器に改修され、現在はメタルハライド電球を使用する灯器となっています。

現在、初代の1等レンズは、大阪府岬町のみさき公園に、先代のLB90型灯器は隣接する美保関ビュッフェに展示されています。1962年(昭和37年)には、無線監装置の導入により無人化され、1998年(平成10年)には、初点灯から百周年を迎え記念事業が行われ、歴史的施設の保存措置として耐震性向上の灯塔改修が行われました。そして百周年を祝うかのように、この年には『世界灯台100選』の一つとして選出されました。

この灯台は、船舶が安全に航行するために大切な施設です。この施設の異常を発見した場合や何かお気づきの点が、ございましたら、下記の管理事務所までお知らせください。

位置:北緯35度34分02秒 東経133度19分31秒

光り方:単閃白光12秒に1閃光

光の強さ:49万カンデラ

光の届く距離:23.5海里(約44キロメートル)

高さ:地上から灯台頂部 約14メートル、水面から灯火 約83メートル

管理事務所:第八管区海上保安本部(tel: 0859-42-2534)」

《周辺の宿》

コメントを残す